仕事を辞めて収入が無くなってしまった際、頼りになるのが失業保険ですが、失業保険についてよく知られてなかったりします。

こちらでは、失業保険とはどのようなものか、簡単に解説していきます。

会社を退職すると失業手当がもらえる?

失業保険は、正式には、雇用保険といいます。

公的保険制度の一つで、簡単に言うと失業した時に基本手当という、失業手当を受給する事ができます。

ではなぜ、仕事を辞めたときに手当を貰う事ができるのでしょうか?

会社で働いている人は、給与から様々な物が天引きされています。

これは、会社が代わりに支払っている物が引かれているのですが、その中の一つに雇用保険の保険料があります。

つまり、会社で働いた時点でこの雇用保険に加入した事になるのです。

雇用保険は、様々な理由で仕事を失った時に備えて加入している保険です。

会社が倒産してしまったときなど、急に収入が途絶えてしまっても生活できるようにする為の保険ですが、自己都合で退職した場合であっても貰う事ができます。

雇用保険は、企業が加入を義務付けられている制度で、正社員(フルタイムの方)は必ず加入する事となります。

パートとして働いていても、週20時間など一定以上労働する場合は加入する事となります。

加入するかどうかは自身で決めるのではなく、自動的に決まってしまいます。

失業保険の制度について

会社が倒産した時ばかりではなく、自分で仕事を辞めた時でも貰う事ができる失業保険には、どのような意味があるのでしょうか?

その目的は、雇用の安定になります。

失業してしまった人は、当然収入がなくなってしまいます。

生活していく為には、生活費を稼がなくてはいけません。

その為、何もなければ次の職が見つかるまで、アルバイトなどをしていく事となるでしょう。

とはいえ、アルバイトをしながら仕事を探すのは容易ではありません。時間的な制約もあり、新たな職場が見つかったらすぐ辞めるという人はそもそも雇ってもらえないかもしれません。

そういった人も、失業手当をもらえるならアルバイトをせずに次の職場を探す事ができる可能性が高くなります。

また、労働環境や労働条件が劣悪な企業でも、生活の為にと我慢して働いている人もいます。

そのような方々も、失業手当をもらえるなら思い切って仕事を辞めて、違う職場を探す事ができるでしょう。

失業保険は、労働者が安心して働けるようにする為の制度です。

ただし、失業手当は働く意思がなければ貰う事はできず、また、貰える期間も限定されています。

無条件で貰えるわけではないので、注意しましょう。

- 失業保険は、正確には雇用保険と言う

- 会社が加入し、給与から保険料が天引きされている

- 安心して働けるようにする制度

雇用保険の基本手当を受給できる人とできない人について

失業した際は、雇用保険の基本手当をもらうことになりますが、かならず基本手当をもらえるとは限りません。

失業保険の基本手当の対象者とそうでない方違いについては、一定の基準を満たしている必要があります。

被保険者であった期間が足りない場合

原則として、離職日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して「12カ月以上」あることが必要です。

雇用保険は、離職日以前に12ヵ月間の被保険者期間がなければ、基本手当を受給できません。そして、この被保険者期間は、雇用されていた期間とは限らない場合もございます。

就職して1年(12ヶ月)で退職した場合であれば、通常は、被保険者期間も12ヶ月となるので、雇用保険の基本手当を受給できます。

しかし、入社した月に働いた期間が11日未満だった場合は、被保険者期間に含まれません。

また、いずれかの月で病気などにより、賃金支払いの基礎となった日数が「11日未満」になってしまった場合など対象の期間から除外されます。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html

特定理由離職者であれば、12ヶ月以下でも失業保険を受給できます。

被保険者期間が離職以前の1年間のうち、6ヵ月あれば受給できます。

特定受給資格者に該当するのは、例えば解雇されたケースや会社が倒産したケースが当てはまります。

自分の希望ではなく、やむを得ず離職せざるを得なかった場合は、特定受給資格者となるのです。

正当な理由のある自己都合により離職について

また、自己都合であっても、正当な理由と認められれば当てはまります。身体的に問題が生じて仕事を続けるのが難しかった、あるいは家庭の事情で離職せざるを得なかったというケースは、正当な事由と認められる可能性が高いでしょう。

夫の転勤で、仕事を続けるには別居するしかなくなった妻が離職するというケースも、正当な事由に該当します。

通勤が不可能あるいは困難になった場合は、正当な事由に該当する可能性が高いのです。

- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

- 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

- 通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

もし、働き始めてから1年未満で離職した時も諦めず、特定理由離職者に該当しないかを確認することをお勧め致します。

退職理由による給付開始時期の違い

失業保険は、支給要件を満たして退職したときにもらうことができますが、退職した理由によって、給付開始時期に違いが生じます。

『自己都合による退職』と『会社都合による退職』について

会社都合により退社とは、会社から退職させられた場合です。リストラ、会社からの解雇される、あるいは会社の倒産などが会社都合に当たります。

会社都合による退職の場合は、ハローワークで手続きをしてから7日の待期期間を経て、基本手当の受給期間が開始されます。そして、約1か月後に基本手当を受け取れます。

次に、自己都合による退職とは、自分自身で会社に退職を申し入れた場合になります。こちらの場合は、ハローワークで手続きをして7日間の待期期間を経た後で、さらに3か月間の給付制限があります。ですので、実際には、3ヶ月後から受給開始され実際にお金を受け取れるのが4ヶ月後となります。

自己都合による退職でも給付制限がないケースとは!

これは、上記でも書きました、特定理由離職者に該当する場合になります。

特定理由離職者は、自己都合でもやむを得ない理由で退職した、と認められるものです。

また、契約社員等が、契約の更新を望んでいても更新できずに離職した場合もこれに該当します。

こういった理由の時は、ハローワークで審査して認められた場合に、給付制限なしで受給できます。

- 会社都合で退職した場合は、7日の待期期間後に受給開始できる

- 自己都合での退職は、さらに3か月間の給付制限がある

- 自己都合でも、特別な理由があれば給付制限はなくなる

転職や退職してしまっても、改めて退職理由を確認したら該当する場合もございます。

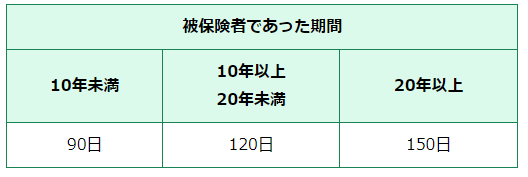

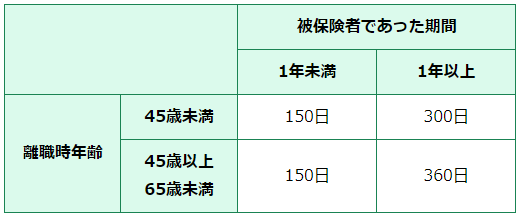

年齢や被保険者期間で変わる給付期間について

雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。これを所定給付日数といいます。

被保険者であった期間

1.一般の離職者の場合

2.障害者等の就職困難者

※補足1 就職困難者とは、1. 身体障害者、2. 知的障害者、3. 精神障害者、4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

3.障害者倒産、解雇等による離職者

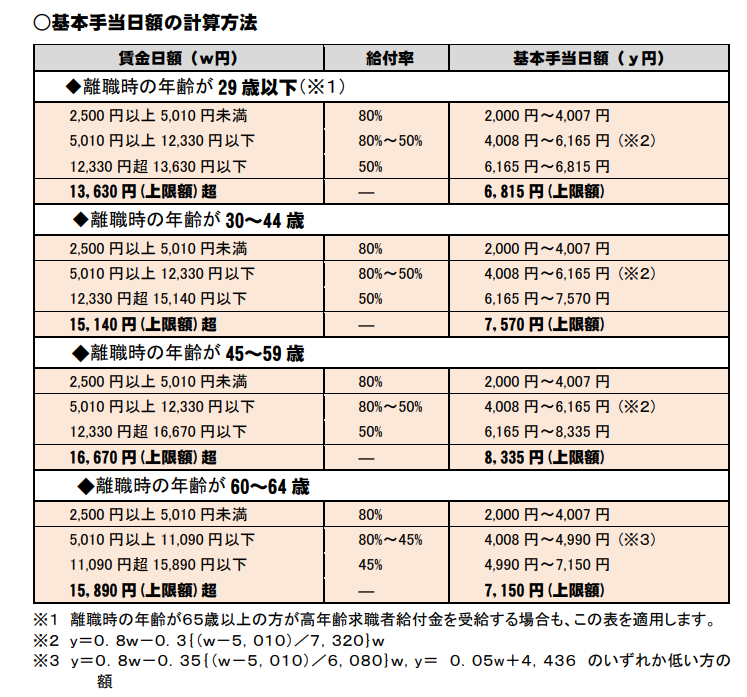

雇用保険の基本手当でもらえる金額の計算方法について

失業した際の基本手当は、失業された方のそれぞれの状況により違いがあり、一律ではありません。

ここでは、雇用保険の基本手当を計算する流れを簡単に掲載いたします。

1.賃金日額を求める

賃金日額とは「退職前の6カ月間の給与÷180日」です。

賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日

2.年齢による計算式を当てはめる

29歳以下の方

| 賃金日額 | 給付率 | 計算式 |

|---|---|---|

| 2499円以下 | 81%以上 | い |

| 2500~5009円 | 80% | ろ |

| 5010~1万2330円 | 51~79% | は |

| 1万2331~1万3630円 | 50% | に |

| 1万3631円以上 | 49%以下 | ほ |

30~44歳の方

| 賃金日額 | 給付率 | 計算式 |

|---|---|---|

| 2499円以下 | 81%以上 | い |

| 2500~5009円 | 80% | ろ |

| 5010~1万2330円 | 51~79% | は |

| 1万2331~1万5140円 | 50% | に |

| 1万5141円以上 | 49%以下 | ほ |

45~59歳の方

| 賃金日額 | 給付率 | 計算式 |

|---|---|---|

| 2499円以下 | 81%以上 | い |

| 2500~5009円 | 80% | ろ |

| 5010~1万2330円 | 51~79% | は |

| 1万2331~1万6670円 | 50% | に |

| 1万6671円以上 | 49%以下 | ほ |

60~64歳の方

| 賃金日額 | 給付率 | 計算式 |

|---|---|---|

| 2499円以下 | 81%以上 | い |

| 2500~5009円 | 80% | ろ |

| 5010~1万0980円 | 46~79% | へ |

| 1万0981~1万5890円 | 45% | に |

| 1万5891円以上 | 44%以下 | ほ |

65歳以上の方

| 賃金日額 | 給付率 | 計算式 |

|---|---|---|

| 2499円以下 | 81%以上 | い |

| 2500~5009円 | 80% | ろ |

| 5010~1万2330円 | 51~79% | は |

| 1万2331~1万3630円 | 50% | に |

| 1万3631円以上 | 49%以下 | ほ |

たええば、40歳の賃金日額が8000円の場合は「は」になります。

上記の金額など変更されている場合がございます。毎年7月に更新

3.日額の手当を求める

上記の表より「いろはにほへ」のいずれかの計算式に賃金日額を当てはめて、実際に支給される日額手当を算出します。

い = 2000円(給付額の下限値)

ろ = 0.8×賃金日額

は = 0.8×賃金日額-(0.3×賃金日額×{(賃金日額-5010円)÷(1万2330円-5010円)}

59歳以下と65歳以上の人

に = 0.5×賃金日額

60~64歳の人

に = 0.45×賃金日額

ほ = 年齢別の上限値

30歳未満=6815円

30~35歳=7570円

36~44歳=7570円

45~59歳=8335円

60~64歳=7150円

へ = ①か②のいずれか低い金額

① = 0.8×賃金日額-〔0.3×賃金日額×{(賃金日額-5010円)÷(1万1090円-5010円)}〕

② = (0.05×賃金日額)+(1万1090円×0.4)

手当の総額を計算する

月額の総額 = 日額手当 × 28日

手当の総額 = 日額手当 × 給付日数

で求められます。

尚、給付日数は、退職理由や勤続年数により異なります。

退職理由が会社都合の人は「勤続年数が1年未満で90日間、1~5年未満で90~180日間、5~10年未満で120~240日間、10~20年未満で180~270日間、20年以上で240~330日間」となり、年齢によって給付期間に幅があります。

退職理由が自己都合の人は「勤続年数が1~10年未満で90日間、10~20年未満で120日間、20年以上で150日間」となり、年齢に関係なく一律で決まっています。

失業保険の基本手当をもらうまでの手続きついて

会社を退職したらハローワークへ

会社を退職すると、会社から雇用保険被保険者離職票というものをもらいます。

これを受け取ったら、住んでいる地域を管轄しているハローワークへ行き、会社から受け取った「雇用保険被保険者離職者票」を提出してください。

その他、必要となる書類

- マイナンバーカードかマイナンバー通知カード、もしくは個人番号が記載された住民票

- 運転免許証などの顔写真が付いた身分証明書(マイナンバーがあれば併用できます。)

- 写真(縦3.0cm×横2.5cmサイズの正面上半身が写った最近のもの)

- 印鑑

- 本人名義の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード

- 会社からもらった離職証明書

受給資格があるかどうかを決定したら、雇用保険受給者の初回説明会の日時を教えられます。

必ず、その日時に会場に行って、出席してください。説明を聞いたら、無事受給者資格を得ることができます。

受給者資格を得たら

受給者資格を得たら、原則として4週間ごとに失業中という認定を受けます。

このとき、失業認定申告書にどんな求職活動をしたかを記入して提出します。

何もしていないと、再就職の意思がないものとして、基本手当を受給できなくなります。

必要な回数は、4週間のうちに最低2回です。

その際は、ハローワーク以外での求職活動も実績として認められます。

例えば、転職サイトから応募した、などでもいいのです。

また、自己都合での退職であれば、3か月の給付制限があります。

求職活動は、その3か月間と直後の認定対象期間との合計で、3回必要になります。

基本手当の給付は、その後になります。

最後に

失業保険をもらうには、会社都合なのか自己都合なのかにより受給までの待期期間であったり、受給期間がかわったりと複雑です。

上記に、長々と記入しましたが結論として会社を退職したら、お住まいのハローワークに行くことで、ご自身の状況に合った基本手当など計算して頂けます。